Statt Fr. 299.00

Fr. 239.00

Fr. 29.95

Geschenkset LED-Stimmungsleuchte "Glück" mit Grusskarte

Verschenken Sie Licht, Blumen und Glück

Madame le Commissaire und das geheime Dossier / Kommissarin Isabelle Bonnet Bd.11

Pierre Martin

Fr. 16.95

Fr. 21.95

Fr. 14.90

Fr. 29.95

Fr. 16.95

Fr. 34.50

Produkte mit diesem Zeichen gibt es

so nur bei Weltbild!

Bücher, Filme und Musik, Deko- und Geschenk-Ideen - online kaufen bei Weltbild!

Im Internet-Handel mit Medien zählt Weltbild zu den Pionieren. Weltbild.ch bietet Ihnen ein multimediales Einkaufserlebnis! Wählen Sie aus Millionen von Büchern, DVDs und CDs, entdecken Sie Schönes und Praktisches für Ihr Zuhause. Hör- und Leseproben sind bei Weltbild.ch selbstverständlich, daneben helfen Ihnen persönliche Empfehlungen und multimedial aufbereitete Informationen bei individueller Produktauswahl und optimaler Kaufentscheidung.

Bücher, DVDs, CDs – gute Unterhaltung!

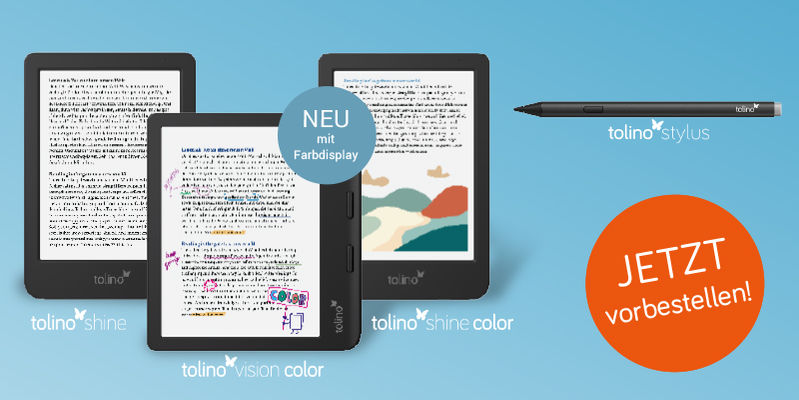

Ob aktuelle Bestseller oder die Klassiker der Weltliteratur: Weltbild bietet Ihnen grosse Auswahl an Büchern aller Genres, von der Neuerscheinung bis zum günstigen Taschenbuch. Als Mitbegründer der tolino Allianz zählt Weltbild ausserdem zu den führenden Anbietern für eBooks. In unserer tolino-Welt finden Sie die aktuellsten tolino eBook-Reader für unterwegs sowie zuhause. Geniessen Sie schöne Lesestunden mit unserem neusten eBook-Reader, dem tolino epos 3! Hörbücher gibt’s auf CD oder als Download, dazu Musik CDs vom Oldie bis zu den aktuellen Charts, Filme auf DVD und Blu-ray vom Kultfilm über den Hollywood-Blockbuster bis zu den neuesten TV-Serien: Bei Weltbild finden Sie multimediale Unterhaltung auf höchstem Niveau!

Ihr Weltbild Vorteil

Exklusiv bei Weltbild gibt es Bücher, DVDs und CDs, deren Ausstattung oder Preisvorteil Sie nirgendwo sonst finden. Spiegel Bestseller als preisgünstige Weltbild-Ausgaben, neue Bücher namhafter Autoren exklusiv vorab bei Weltbild, CDs aktueller Stars mit exklusiven Bonus-Tracks, DVDs mit exklusiven Film-Postern und viele weitere Vorteile – nur für Weltbild-Kunden. Vielleser und Sammler profitieren von den Sammelwerken der Weltbild EDITIONEN: Buchreihen aller Genres von Belletristik bis Sachbuch, Sammel-Kollektionen von Schmuck bis Hobby und Freizeit – regelmässig ins Haus geliefert, dabei stets mit 14 Tagen Widerrufsrecht und jederzeit kündbar.

Praktisches & Deko für Haus und Garten

Von den Highlights aus der TV-Werbung bis zu den aktuellen Deko-Ideen für drinnen und draussen: sorgfältig ausgewählt von erfahrenen Trend-Scouts. Praktische Haushaltshelfer und modische Accessoires finden Sie bei Weltbild ebenso wie trendige Gestaltungsideen für die Terrasse oder zur jahreszeitlich abgestimmten Dekoration Ihrer Wohnung. Ganz bequem online bestellen können Sie auch Geschenke für jeden Anlass, vom Geburtstag über die Hochzeit bis zum Jubiläum.

Aktuelle Themen wie Fitness und Kreativität

Bei Weltbild finden Sie eine vielfältige Auswahl an kreativen Beschäftigungen zugeschnitten auf Ihrem Bastelbedarf und Ihrem kreativen Bedürfnis. Auch allerlei Adventskalender für Gross und Klein ergänzen unser Sortiment. Fit und gesund sein, werden und bleiben – bei uns finden Sie ausgewählte Produkte, wie Fitnessgeräte, Bandagen und Sport-Accessoires, um sich noch wohler in Ihrer Haut zu fühlen. Stöbern Sie einfach mal rein – oder gehen Sie auf Nummer sicher mit der Weltbild Geschenkkarte, mit der in allen Weltbild Online Shops und allen Weltbild Filialen eingekauft werden kann.